Reportage: Wie ukrainische Kinder an der Gerhart-Hauptmann-Schule lernenVom Kriegsgebiet ins Alsfelder Klassenzimmer

ALSFELD (akr). Rund 100 ukrainische Kinder werden derzeit an Vogelsberger Grundschulen unterrichtet. Dazu zählen auch Anastasia und Elena. Sie besuchen seit den Osterferien die Gerhart-Hauptmann-Schule in Alsfeld. Wie der Unterricht trotz Sprachbarriere funktioniert, warum das Deutschlernen erstmal nicht an erster Stelle steht und welche Rolle der Krieg im Klassenzimmer spielt. Ein Unterrichtsbesuch.

„Ein letzter Biss, ein letzter Schluck und die Frühstückssachen wandern in den Ranzen“, sagt Lehrerin Eva Windgaß mit einem Lächeln im Gesicht. Die dritte Stunde an der Gehart-Hauptmann-Schule in Alsfeld hat gerade begonnen. In der 3b steht nun der Deutschunterricht auf dem Programm. Auf dem Activeboard ist bereits das digitale Schreibheft mit der Aufgabenstellung für diese Stunde geöffnet. Aus dem Jo-Jo-Sprachbuch sollen die Schülerinnen und Schüler unter anderem den Merksatz zum Thema „Prädikat“ auf Seite 48 in ihren roten Hefter schreiben.

Die Drittklässler stehen auf, gehen zum Regal und holen ihr Sprachbuch heraus. Nur Anastasia und Elena (Namen wurden von der Redaktion geändert) bleiben sitzen. „The red holder“, wiederholt Windgaß noch einmal in Englisch. Anastasia nickt und holt ihr rotes Heft aus ihrem Rucksack. „Sie versteht recht gut Englisch“, erklärt die Lehrerin. Elena spricht kein Englisch, deshalb übersetzt Anastasia ins Ukrainische.

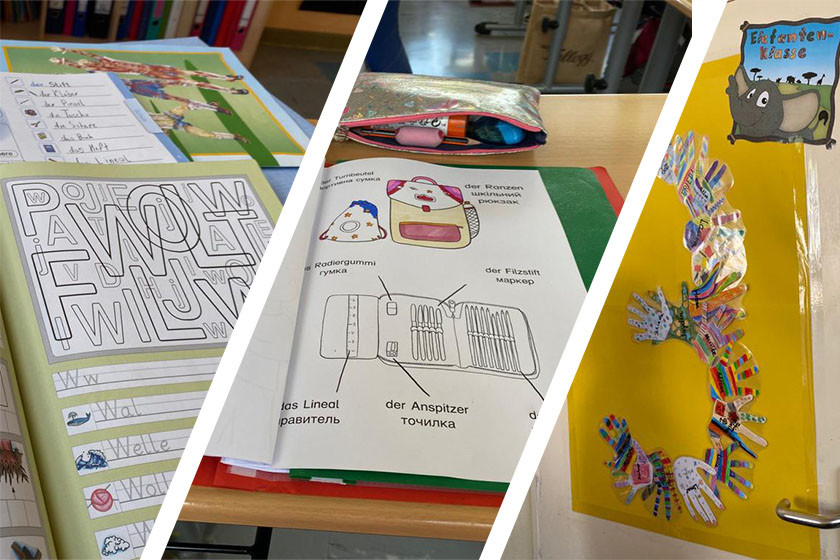

Die 3b von Eva Windgaß, die auch den Namen „Elefantenklasse“ trägt, ist eine sogenannte „Multikulturelle Klasse“. Hier lernen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam.

Ukrainisch ist nämlich ihre Muttersprache. Anastasia und Elena sind gemeinsam mit ihren Familien vor wenigen Wochen aus der Ukraine geflüchtet und sind seit kurz nach den Osterferien Schülerinnen der 3b. Während die anderen nach einer kurzen Wiederholung des Gelernten aus der vergangenen Stunde der Aufgabenstellung nachkommen, haben auch die beiden ukrainischen Mädchen ihre roten Hefter aufgeschlagen und arbeiten fleißig.

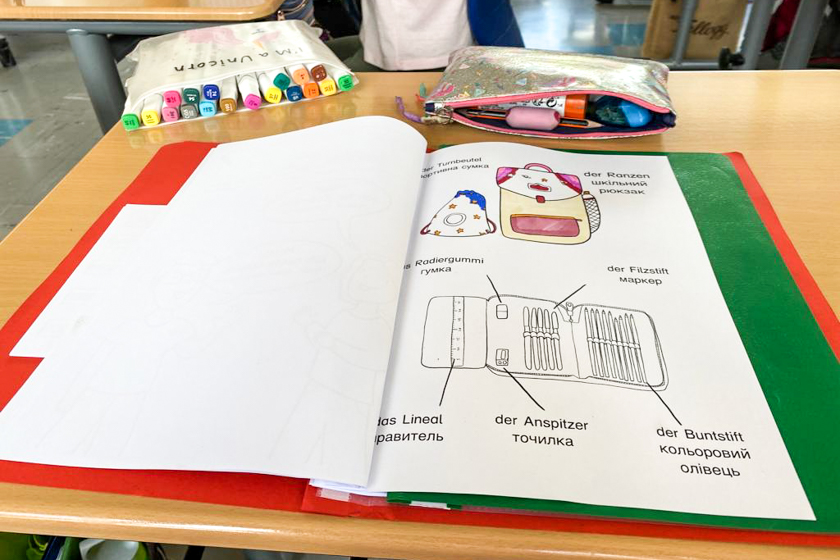

Bei ihren roten Mappen handelt es sich aber nicht um das Regelheft, so wie es bei den anderen Schülern der Fall ist. In ihren verbergen sich jede Menge deutsche Vokabeln, mit den dazugehörigen Bildern zum Ausmalen und natürlich der ukrainischen Übersetzung. Anastasia malt gerade mit einem blauen Filzstift einen Turnbeutel aus, die Sterne darauf erstrahlen bereits in einem hellen gelb. Dann ist sie fertig, steht auf und läuft zu Elena, um einen roten Stift zu holen. Als nächstes ist nämlich der Ranzen dran, eine weitere Vokabel aus dem Bereich Wortschatz Schule.

Während die anderen Schüler die Aufgaben von Frau Windgaß erledigen, lernen Anastasia und Elena Vokabeln aus dem Wortschatz Schule.

Anastasia und Elena sitzen nicht mehr nebeneinander. „Zur Eingewöhnung war das noch anders, aber wir wollen natürlich, dass sie Kontakte zu anderen knüpfen“, erklärt Windgaß. Die beiden kannten sich vorher nicht, mittlerweile sind sie Freundinnen, Bezugspersonen füreinander geworden. „Ich glaube, sie sind sehr glücklich, sich gefunden zu haben“, lächelt die Lehrerin und geht rüber zu Elena, um zu schauen, ob sie zurecht kommt. Das tut sie – beide arbeiten sehr selbstständig, so wie ihre Mitschüler auch.

Nach knapp 40 Minuten ist die dritte Stunde dann auch schon vorbei. Der Unterricht muss pünktlich beendet werden, denn jetzt geht es für die Schüler zum Schwimmen. Anastasia übersetzt wieder ins Ukrainische. Schnell notieren sich ihre Mitschüler noch die Hausaufgaben, ehe auch die roten Hefter und bunten Stifte der beiden Mädchen wieder ihn ihren Schultaschen verschwinden. Während die Stühle hochgestellt werden, der Schweigefuchs noch ein wenig Ruhe in die Schwimm-Vorfreude bringt, erinnert Windgaß noch an Maske, Trinkflasche und Jacke. Dann geht es schließlich gemeinsam zum Busaufstellplatz, wo die 3b schon erwartet wird.

Nicht nur ukrainische Kinder in der Intensivklasse

Szenenwechsel, knapp zwei Stunden später. Windgaß sitzt gemeinsam mit ihrer Kollegin Anja Stübenrath in der Bücherei. Hier findet sonst der Intensivklassenunterricht statt, für den Stübenrath verantwortlich ist. Jeden Tag findet dieser Unterricht statt, für die ukrainischen Kinder sind in der Regel sieben bis acht Stunden in der Woche. „Bei der Stundenplangestaltung habe ich sie mir hauptsächlich aus den Deutsch und Sachunterrichtsstunden rausgeholt, weil sie da noch nicht mitmachen können“, erklärt Stübenrath.

Die beiden Lehrerinnen Anja Stübenrath und Eva Windgaß möchten sich herzlich bei der Alsfelder Bevölkerung für die vielen Sachspenden für die ukrainischen Schüler bedanken – von den Ranzen, Trinkflaschen, Brotdosen über Schere, Kleber, Zirkel -„Das ist wirklich wunderbar“, freuen sie sich. Foto: akr

Aus Mathe und Sport beispielsweise nicht. Mathematik könne auch ohne Sprache funktionieren, gerade im ersten und zweiten Schuljahr, und Sport diene auch als eine Art Verbinder, bei dem die Kinder miteinander agieren, integriert werden. „Englisch lernen sie mit den deutschsprachigen Kindern zusammen“, erklärt sie. Bei den restlichen Fächern werde dann geschaut, wie es vom Unterricht her passt.

In der Intensivklasse werden aber nicht nur die ukrainischen Kinder unterrichtet, sondern auch aus vielen anderen Nationen. „Der Lernstand vom Deutsch her ist mitunter sehr unterschiedlich, deshalb gestalte ich das hier sehr individuell und das klappt eigentlich ziemlich gut“, erklärt Stübenrath. Die Kinder helfen sich auch gegenseitig, was ihr sehr gut gefalle. „Das ist auch im Klassenverband so. Es muss nicht immer ich sein, sondern da hilft auch mal der Tischnachbar, zeigt beispielsweise, was aus dem Ranzen geholt werden soll“, ergänzt WIndgaß.

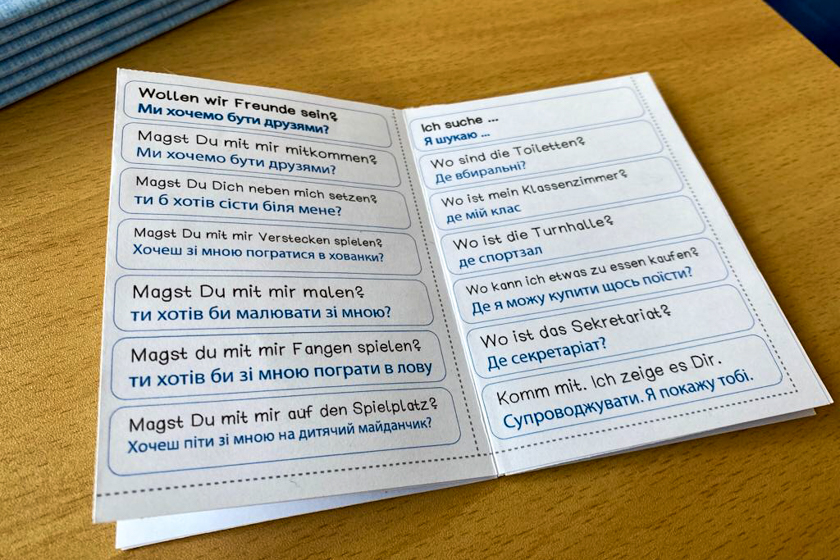

Doch wie verständigt man sich eigentlich, wenn die Kinder keinerlei Deutschkenntnisse mitbringen? „Das geht natürlich mit viel Gestik und viel Mimik, aber auch mit Gegenständen“, lächelt die DaZ-Lehrerin. Stübenrath selbst mache viel pantomimisch vor. Wenn sie beispielsweise nicht möchte, dass etwas auf dem Tisch liegt, dann sagt sie es langsam auf Deutsch und zeigt auf den Gegenstand. Versteht der Schüler das aber dennoch nicht, macht sie es einfach vor. „Spätestens dann haben es die Kinder verstanden. Das geht eigentlich ganz gut.“

Deutschlernen nicht an erster Stelle

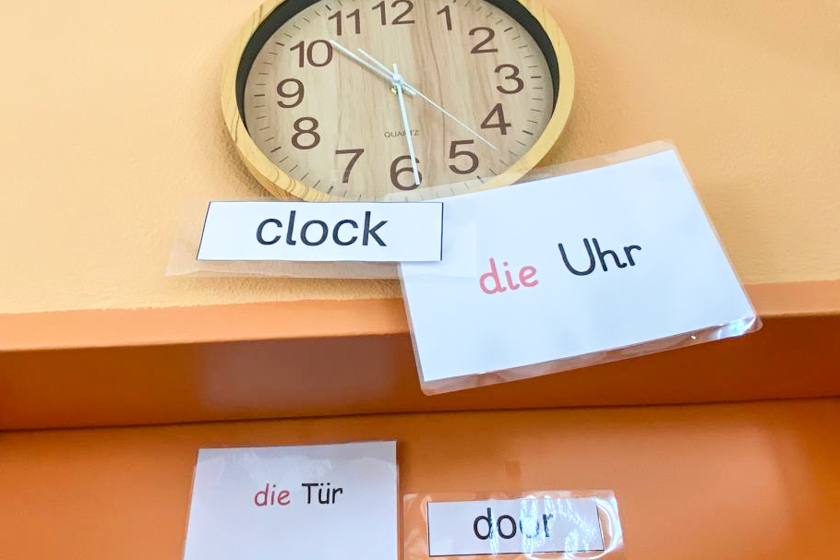

Bild-Wort-Karten kommen auch zum Einsatz, nicht nur bei Stübenrath, sondern auch bei der Lehrerin der 3b. Ansonsten greift man auch mal auf Englisch zurück, so wie bei Anastasia, die dann ganz einfach für Elena übersetzt. „Ich habe natürlich auch eine Ukrainisch-Deutsch Übersetzungs-App, die kommt zum Einsatz wenn es hart auf hart kommt“, lacht Stübenrath. Sprich: wenn etwas ganz wichtiges mitgeteilt werden soll, beispielsweise, dass für den nächsten Tag die Schwimmsachen mitgenommen werden müssen, dann greift sie notfalls auf einen Übersetzer zurück. Die Kinder sollen schließlich auch lernen, Deutsch zu sprechen – auch wenn es darum in erster Linie eigentlich zunächst gar nicht gehe.

„In erster Linie geht es mir darum, dass sich die Kinder hier erstmal aufgehoben und wohl fühlen, ihre Tagesstruktur so ein bisschen zurückbekommen, die Mutter vielleicht zuhause auch mal etwas Zeit für sich hat“, betont sie. Natürlich lernen sie auch deutsch, das ist ja auch der Sinn der Intensivklasse. „Die Art und Weise, wie man eine Sprache lernt, ist fast überall gleich“, erklärt Stübenrath. Man fange mit den Zahlen von eins bis zehn an und erarbeite sich die Buchstaben, ehe es an die Farben geht.

Denn Ukrainisch wird in der kyrillischen Schrift geschrieben – im Gegensatz zur lateinischen, die beispielsweise für Deutsch oder auch Englisch verwendet wird. „Sie mussten also auch die ganzen Buchstaben neu lernen“, erklärt Windgaß. Anastasia habe damit keine Probleme gehabt, da sie die aus dem Englischen kennt.

Im Englischunterricht der 3b haben die Schüler verschiedene Gegenstände im Klassenraum mit den englischen Vokabeln versehen. Anastasia und Elena mussten dann die passenden deutschen Begriffe ergänzen.

Jedes Kind legt dann auch gemeinsam mit der DaZ-Lehrerin ein Vokabelheft an, was über das Bild-Wort-System funktioniere. Die Schüler kleben die Bilder ins Heft und schreiben dann das deutsche Wort dahinter. „Das dritte Thema sind dann übrigens auch schon die Schulsachen“, lächelt sie. Unter anderem also die Begriffe, die Anastasia und Elena in der dritten Stunde nochmal geübt haben – das Vokabelheft dürfen sie natürlich auch im Regelunterricht benutzen.

Wenn die Sprache soweit funktioniert, dann könne man versuchen zu schauen, wie der Lernstand des ukrainischen Lernstoffes im Vergleich zum Deutschen ist, dass dort einfach eine Annäherung stattfinden kann. Heißt: Was wurde in den Jahren schon in der Ukraine bearbeitet, wo kann man gezielt ansetzen. „Dazu muss aber erstmal ein gewisser Grundwortschatz da sein.“

„Ich glaube, dass die Kinder schneller Deutsch lernen würden, wenn sie eine ukrainische Lehrerin hätten, die gut Deutsch kann und es eben sofort sagen kann“, findet Stübenrath. Sei es der Übersetzer, die Bildkarten oder das Englische – das nehme schließlich alles Zeit in Anspruch und könnte so eben schneller gehen. „Es wäre schon eine Hilfe, wenn man die Unterstützung hätte“, meint auch ihre Kollegin. So könne man sich auch in anderen Fächern austauschen, wie beispielsweise der Lehrplan in der Ukraine sei, was schon behandelt wurde und vieles mehr. Windgaß versuche zwar, sich über das Internet zu informieren, „aber eine Kontaktperson wäre natürlich toll und arbeitserleichternd.“

Die ukrainischen Schülerinnen haben nicht nur extra DaZ-Lehrwerke (Deutsch als Zweitsprache) bekommen, sondern auch ein kleines, kompaktes Heftchen als Verständigungshilfe.

So individuell der Unterricht der Intensivklasse auch gestaltet wird, so individuell verhalten sich auch die Geflüchteten. „Es gibt große Unterschiede, je nachdem, was sie vorher erlebt haben“, erzählt Windgaß. „Und natürlich auch, was für einen Charakter sie haben“, ergänzt Stübenrath. So habe sich ein ukrainisches Mädchen schon am ersten Schultag mit Umarmungen von ihren Mitschülern verabschiedet, bei einem anderen Jungen habe sie gedacht, dass der Kleine jeden Moment anfängt zu weinen. „Was sie erlebt haben, das wissen wir nicht“, betont sie.

Erlebtes bleibt meist geheim

Im Laufe der Zeit würden manche darüber sprechen. Windgaß habe es selbst schon erlebt, nicht nur bei ukrainischen Geflüchteten, sondern auch damals bei den Kindern aus Afghanistan oder Syrien. „Die brauchen eine ganze Zeit, bis sie überhaupt darüber sprechen können.“ Stübenrath sieht das aber auch nicht als ihre Aufgabe an. „Ich werde da ganz bestimmt nicht nachfragen“, betont sie, ihre Kollegin stimmt ihr zu: „Ich frage nicht, ich warte, bis die Kinder von sich aus etwas erzählen und dann höre ich natürlich zu, und wir unterhalten uns. Doch ich warte immer ab, bis sie von sich aus so weit sind.“ Niemand solle sich bedrängt fühlen und manche wollen nicht darüber sprechen. „Sie sind jetzt hier, sie sollen nach vorne gucken können“, lächelt Stübenrath.

Möchte aber jemand etwas erzählen, haben beide natürlich ein offenes Ohr. „Wenn mir etwas komisch vorkäme, dann würde ich dem auch nachgehen. Aber eben nicht, indem ich das Kind frage, sondern indem ich mir professionelle Hilfe hole“, erklärt die DaZ-Lehrerin.

Der Krieg ist im Klassenzimmer, beziehungsweise im Unterricht, kein Thema – jedenfalls jetzt nicht mehr. „Ich habe das in meiner Klasse vorher ganz klar thematisiert. Ich wusste schließlich, dass wir zwei neue ukrainische Mitschülerinnen bekommen“, erzählt Windgaß. Deswegen hängt auch noch die Landkarte im Klassenraum. Gemeinsam hat sie mit ihren Schülern geschaut, wo die Ukraine liegt, das ganze Thema ein bisschen aufgearbeitet, damit sie einfach Bescheid wissen. „Seit die Mädchen bei uns sind, ist das eigentlich kein Thema mehr.“

Die Kinder würden aber auch gar nicht wissen wollen, was den beiden Schlimmes passiert ist. Wie alt bist du? Spielst du gerne Fußball? Das seien Dinge, die Kinder wissen wollen würden. Kinder seien eigentlich immer recht unkompliziert. „Sie leben einfach im Hier und Jetzt“, lächelt ihre Kollegin. Auch in ihrem Unterricht wird nicht über den Krieg gesprochen, es sei denn, es gehe von ihren Schülern aus. „Ich werde es aber nicht initiieren. Ich denke, dass es für die Kinder einfach schöner ist, hier eine Normalität zu leben und sich zu entspannen“, betont Stübenrath, ihre Kollegin nickt.

Die Schulglocke klingelt. Mittlerweile ist auch die sechste Stunde an der Gerhart-Hauptmann-Schule vorbei. Während die beiden Lehrkräfte sich wieder auf den Weg in Richtung Lehrerzimmer machen, herrscht im Eingangsbereich reges Treiben. Nach und nach verlassen die Grundschüler das Schulgebäude. Mittendrin: Anastasia und Elena.

Schön, dieser kurzer Einblick in ein lokales Klassenzimmer.

Chapeau ! … an die Lehrer‘innen und natürlich an die Kinder.

Ihr Verhalten zeigt ein natürliches, von Seiten der Lehrer natürlich auch durchdachtes, agieren und verhalten.

Was sind denn Leher’innen?

Die Lehrerinnen und Lehrer lehren hier ja hoffentlich noch nach dem Duden.